на "Римской слве" есть чутка о бактрийцах - и о коннице, и о фаланге...

и далее Для просмотра ссылки Зарегистрируйтесь

Цитата

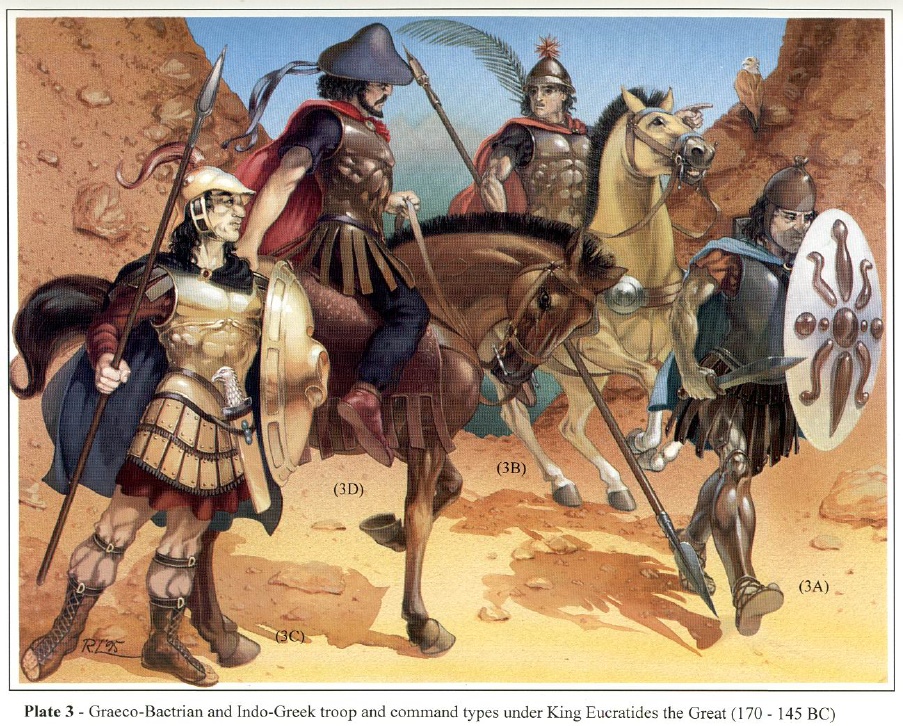

Пехота греко-бактрийских царей состояла прежде всего из пешей фаланги, снаряженной и вооруженной наподобие македонской или селевкидской. Она состояла из эллинов-колонистов, имеющих тяжелое вооружение. В качестве вспомогательных войск могли использоваться наемники, составлявшие отряды «второй линии». Это были пелтасты, лучники, пращники, метатели дротиков, первые из которых защищали фланги фаланги, а остальные находились перед ней, совершая обстрел противника17.

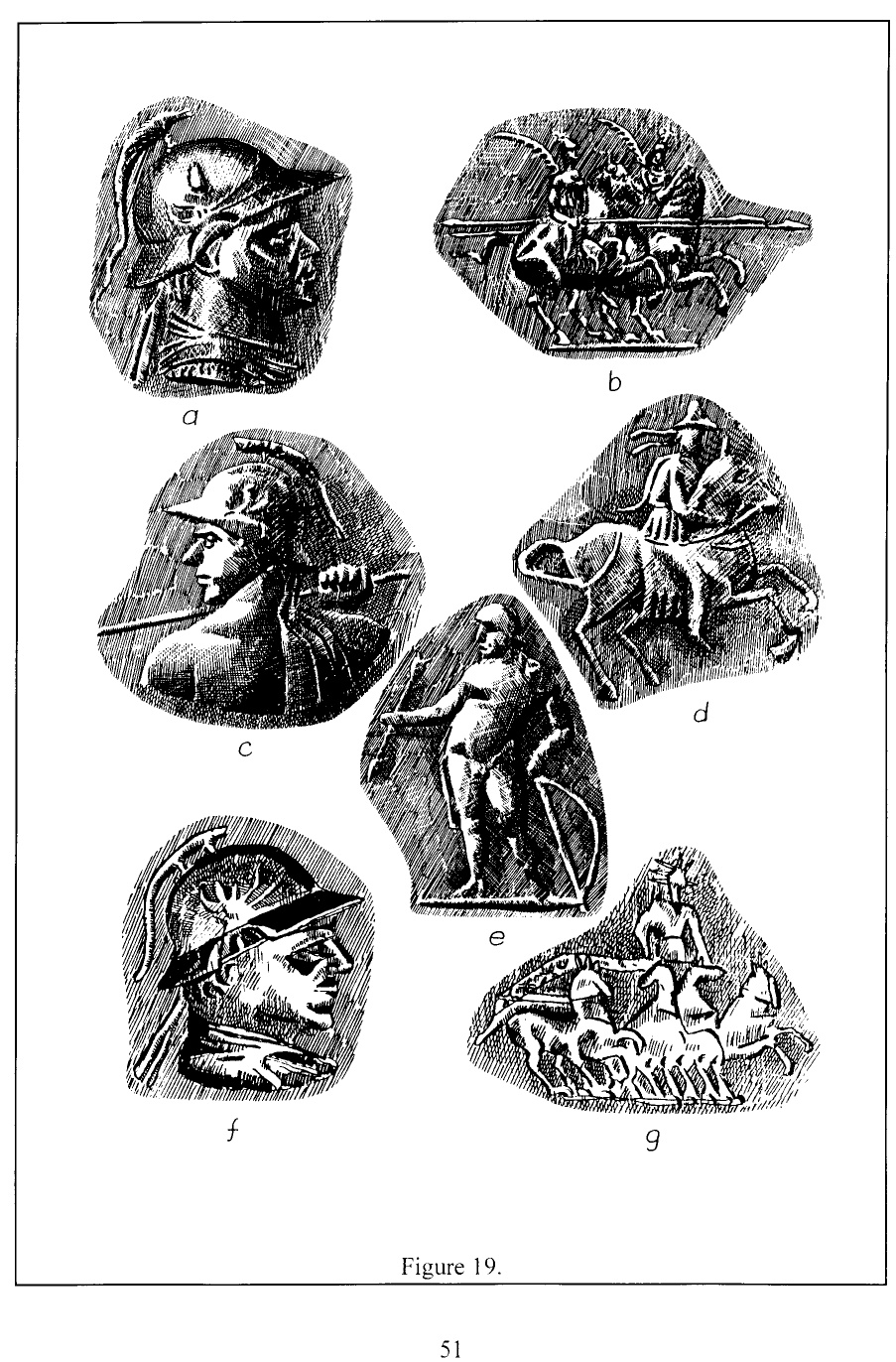

Полибий не указывает на вооружение конных бактрийцев, лишь говорит, что они наступали «не строем» (???????) (X, 49). Отсюда можно сделать вывод, что они, не имея сомкнутого строя, скорее всего, обладая легким снаряжением, использовали дротики и стрелы на расстоянии, не вступали в прямое соприкосновение с противником18. Подобное описание вооружения бактрийцев в предыдущее время мы встречаем у Геродота (VII, 64) и в древнеиндийском источнике — VIII книге «Махабхараты»19.

В этом же отрывке Полибий указывает на то, что бактрийцы наступали тремя гиппархиями, каждая из которых составляла линию. По-видимому, это была обычная для центрально-азиатских народов тактика: наступление лавой. Деление войска на три отряда также традиционно для народов, имевших соприкосновение со степью. Это обуславливается удобством развертывания армии на широком пространстве степи, где одна часть является центром, а другие две — правым и левым флангами.

Полибий не указывает на вооружение конных бактрийцев, лишь говорит, что они наступали «не строем» (???????) (X, 49). Отсюда можно сделать вывод, что они, не имея сомкнутого строя, скорее всего, обладая легким снаряжением, использовали дротики и стрелы на расстоянии, не вступали в прямое соприкосновение с противником18. Подобное описание вооружения бактрийцев в предыдущее время мы встречаем у Геродота (VII, 64) и в древнеиндийском источнике — VIII книге «Махабхараты»19.

В этом же отрывке Полибий указывает на то, что бактрийцы наступали тремя гиппархиями, каждая из которых составляла линию. По-видимому, это была обычная для центрально-азиатских народов тактика: наступление лавой. Деление войска на три отряда также традиционно для народов, имевших соприкосновение со степью. Это обуславливается удобством развертывания армии на широком пространстве степи, где одна часть является центром, а другие две — правым и левым флангами.

Цитата

Диапазон действия воина Центральной Азии был гораздо шире греко-македонского. Иранцы с одинаковой ловкостью сражались в конном и пешем строю, чего нельзя было сказать о греках, особенно о фалангитах, имевших одно-единственное назначение — лобовая атака сомкнутым строем на открытом ровном пространстве. Достижением античного военного искусства считается умение различных подразделений (например конницы и фаланги) выступать во взаимодействии. Этот прием был известен центрально-азиатским народам, выработавшим свой вариант совместной атаки конницы и легкой пехоты: всадники-даки, по двое сидевшие на лошади, при приближении противника действовали как конники и пехотинцы: один из них оставался на лошади, а другой соскакивал с нее (Curt. VII, 7, 32-33). Этого приема конно-пешей атаки не знали македоняне. Тактика среднеазиатских кочевников: конная атака лавой (характерная для народов степняков), притворное отступление, нападение конницы, а затем рукопашный бой в пешем строю, наскоки малыми группами с последующим введением резервов, стремительное преследование противника при отступлении20.

Не позднее первой половины II в. до н. э. греко-бактрийские правители, возможно, учитывая поражение у р. Арий, стали использовать тяжеловооруженную конницу (катафрактов), которая была способна вступать в прямое столкновение с войсками противника и взаимодействовать с легкой конницей. Об этом говорят находки из Ай Ханум: элементы железного доспеха и для воина, и для коня, но не греческого, а иранского происхождения21. Катафракты появились в греко-бактрийской армии под влиянием народов степей Центральной Азии22.

Наши данные, тем не менее, дают информацию и о коннице греков. Из одного из пассажей «Махабхараты» мы узнаем о 3 000 греческих всадников, вооруженных копьями, мечами, дротиками, названных «наиблагороднейшими среди героев», что подчеркивает их принадлежность к первому классу, высшему в своем обществе23. Конечно, роль эллинской конницы в армии греко-бактрийских царей не была значительной. Это следует в частности из изображения на монетах Евкратида скачущих Диоскуров, иллюстрирующих внешний облик всадника греко-македонского происхождения из подразделений греко-бактрийской армии. Эти всадники изображаются в тяжелом вооружении с сариссами, и их снаряжение типично македонского стиля24 (ил. 46). Тяжеловооруженные всадники в греческом снаряжении встречаются на монетах и других греко-бактрийских и индо-греческих правителей (ил. 34, 47-49). Кажется весьма вероятным, что в подобном стиле были вооружены 300 воинов Евкратида из рассказа Юстина (XLI, 6, 4) о войне этого царя с «царем индов» Деметрием. Там говорится о том, что после выдержанной пятилетней осады Евкратид с 300 воинов разбил 60 000 воинов Деметрия. Это было бы возможным, если предположить, что это был отряд, подобный царский агеме, состоящей из телохранителей25. Интересно, что в «Милиндапаньхе» упоминаются 500 воинов, окружавших индо-греческого царя Менандра и сопровождавших его во всех поездках26.

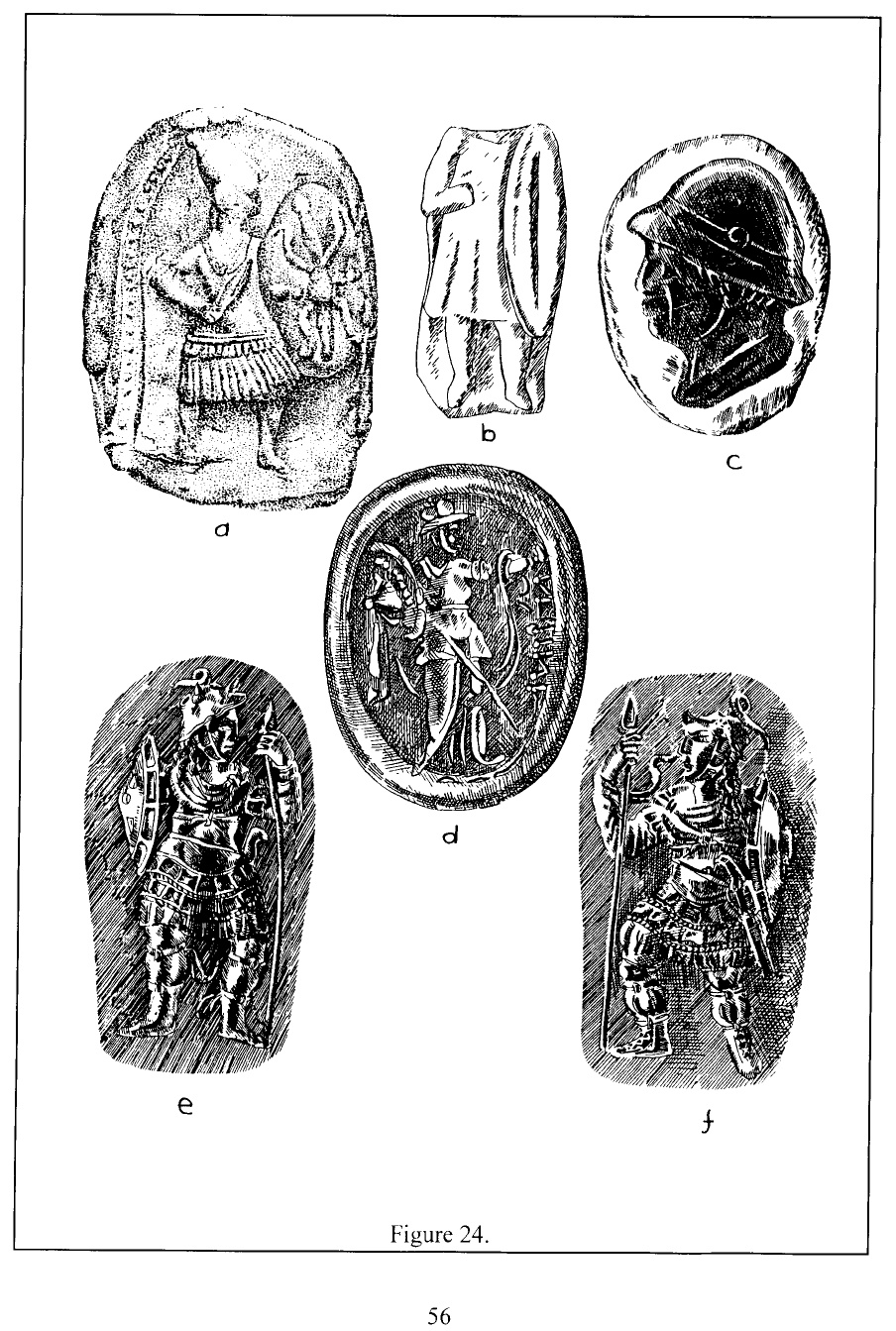

В. Тарн предполагает, что эти телохранители Менандра составляли при нем так называемый Совет, подобный другим эллинистическим Советам при греко-македонских монархах, копировавший Совет Александра Великого. К тому же, вероятно, существовало пешее элитное подразделение, агема, состоявшая из тяжеловооруженных пехотинцев. Здесь можно привести в пример изображение такого пешего воина на золотой бляшке из Тиллятепе27 (ил. 50).

Третьей составляющей греко-бактрийского войска были слоны, которые появились в Бактрии еще во времена Селевкидов. Так, Евтидем I по мирному соглашению 206 г. до н. э. выдает Антиоху III слонов после поражения у реки Арий и двухлетней осады Бактр (Polyb. XI, 34, 10). В связи с этим следует рассмотреть два серебряных фалара из коллекции Эрмитажа, которые были, на наш взгляд, правильно отнесены к произведениям греко-бактрийского искусства еще К. В. Тревер28. На них изображены боевые слоны, несущие башни, в которых внутри сидят два воина29. На монетах Деметрия I, сына Евтидема I, изображается головной убор в виде головы слона30 (ил. 16). Статуэтка из музея Метрополитен в Нью-Йорке найденная в Египте, изображает Деметрия I или какого-то представителя династии Птолемеев в головном уборе в виде слона31. Кроме того, в Ай Ханум было найдено стрекало для погона, скорее всего, слонов32.

Не позднее первой половины II в. до н. э. греко-бактрийские правители, возможно, учитывая поражение у р. Арий, стали использовать тяжеловооруженную конницу (катафрактов), которая была способна вступать в прямое столкновение с войсками противника и взаимодействовать с легкой конницей. Об этом говорят находки из Ай Ханум: элементы железного доспеха и для воина, и для коня, но не греческого, а иранского происхождения21. Катафракты появились в греко-бактрийской армии под влиянием народов степей Центральной Азии22.

Наши данные, тем не менее, дают информацию и о коннице греков. Из одного из пассажей «Махабхараты» мы узнаем о 3 000 греческих всадников, вооруженных копьями, мечами, дротиками, названных «наиблагороднейшими среди героев», что подчеркивает их принадлежность к первому классу, высшему в своем обществе23. Конечно, роль эллинской конницы в армии греко-бактрийских царей не была значительной. Это следует в частности из изображения на монетах Евкратида скачущих Диоскуров, иллюстрирующих внешний облик всадника греко-македонского происхождения из подразделений греко-бактрийской армии. Эти всадники изображаются в тяжелом вооружении с сариссами, и их снаряжение типично македонского стиля24 (ил. 46). Тяжеловооруженные всадники в греческом снаряжении встречаются на монетах и других греко-бактрийских и индо-греческих правителей (ил. 34, 47-49). Кажется весьма вероятным, что в подобном стиле были вооружены 300 воинов Евкратида из рассказа Юстина (XLI, 6, 4) о войне этого царя с «царем индов» Деметрием. Там говорится о том, что после выдержанной пятилетней осады Евкратид с 300 воинов разбил 60 000 воинов Деметрия. Это было бы возможным, если предположить, что это был отряд, подобный царский агеме, состоящей из телохранителей25. Интересно, что в «Милиндапаньхе» упоминаются 500 воинов, окружавших индо-греческого царя Менандра и сопровождавших его во всех поездках26.

В. Тарн предполагает, что эти телохранители Менандра составляли при нем так называемый Совет, подобный другим эллинистическим Советам при греко-македонских монархах, копировавший Совет Александра Великого. К тому же, вероятно, существовало пешее элитное подразделение, агема, состоявшая из тяжеловооруженных пехотинцев. Здесь можно привести в пример изображение такого пешего воина на золотой бляшке из Тиллятепе27 (ил. 50).

Третьей составляющей греко-бактрийского войска были слоны, которые появились в Бактрии еще во времена Селевкидов. Так, Евтидем I по мирному соглашению 206 г. до н. э. выдает Антиоху III слонов после поражения у реки Арий и двухлетней осады Бактр (Polyb. XI, 34, 10). В связи с этим следует рассмотреть два серебряных фалара из коллекции Эрмитажа, которые были, на наш взгляд, правильно отнесены к произведениям греко-бактрийского искусства еще К. В. Тревер28. На них изображены боевые слоны, несущие башни, в которых внутри сидят два воина29. На монетах Деметрия I, сына Евтидема I, изображается головной убор в виде головы слона30 (ил. 16). Статуэтка из музея Метрополитен в Нью-Йорке найденная в Египте, изображает Деметрия I или какого-то представителя династии Птолемеев в головном уборе в виде слона31. Кроме того, в Ай Ханум было найдено стрекало для погона, скорее всего, слонов32.

Цитата

Некоторые ученые предполагают, что существовал четвертый род войск, описанный в «Милиндапаньхе», — боевые колесницы33. Однако, как справедливо считает В. П. Никоноров, этот вопрос нельзя решить сегодня с полной уверенностью34. Существуют два изображения колесниц на монетах, относящихся к этому региону: монеты Вахшувара35 и монеты Платона36. К тому же есть интересное замечание Юстина (XLI, 6, 5) о гибели Евкратида, который был убит своим сыном на обратном пути из Индии. После убийства Евкратида его сын проехал по его трупу на колеснице. В. П. Никоноров предполагает, что только Платон печатал монету с изображением колесницы. В «Милиндапаньхе» Менандр использует прекрасную колесницу для поездок37. Скорее всего, эти колесницы использовались людьми высшего сословия не для битв, а для передвижения38.

Сегодня можно говорить о том, что в войска греко-бактрийских царей использовали метательные машины. Об этом свидетельствуют находки из укреплений Ай Ханум: шары и снаряды диаметром от 12,3 до 25,8 см, весом от 2,2 до 20,5 кг39. Эти снаряды должны были использоваться против людей или легких сооружений, но вряд ли против мощных укреплений40.

Говоря о количестве греко-бактрийских войск, можно привести предположение А. М. Симонетты, основанное на сведениях Полибия о сражении на реке Арий. Во времена Евтидема I количество войск было около 22 000 человек, исходя из количества бактрийцев в 10 000 человек, так как вряд ли количество греческой пехоты превышало эту цифру, а конницы греков было около 2 000 человек41.

Юстин (XLI, 6, 4) передает сведения о войске греческого царя Деметрия в Индии в количестве 60 000 человек. Это количество воинов может быть принято при условии, если греков было менее половины42.

После смерти Александра главной ударной силой западных эллинистических армий остается, как и в классическою эпоху, пешее войско. Тактика же боя греко-бактрийских войск подразумевала широкое использование конницы, как это было во время походов Александра в Индию. Это обусловливалось наличием на границах Греко-Бактрии воинственных кочевых племен. Поэтому следовало приспосабливаться к ведению боя против номадов. В итоге возникла тактика взаимодействия тяжелой конницы катафрактов с легкой конницей, что было применено еще персидскими войсками в битве при Гавгамелах в 331 г. до н. э (Arr. Anab. Ill, 13, 3-4). Однако широкое использование катафрактов получило развитие в следующий период, период владычества юэчжей43.

Существовала также и обычная эллинистическая практика ведения боя, построение тяжеловооруженных копьеносцев-сариссофоров. Это было типичное македонское построение пеших воинов, снаряженных и обученных македонской тактике боя, отличавшейся использованием слонов в сражении.

Она выглядела так. Слоны выстаивались перед фронтом войска, и в момент соприкосновения с противником для них выделялись участки для отступления и в бой входили пешие и конные подразделения44. Некоторые ученые считают, что основная сила слонов заключалась в страхе, который они наводили на людей и лошадей. Боевые слоны прежде всего использовались против противника, который увидел их в первый раз, против коней, которые не привыкли к слонам45. Данная тактика была характерна для войск индо-греческих царей.

Сегодня можно говорить о том, что в войска греко-бактрийских царей использовали метательные машины. Об этом свидетельствуют находки из укреплений Ай Ханум: шары и снаряды диаметром от 12,3 до 25,8 см, весом от 2,2 до 20,5 кг39. Эти снаряды должны были использоваться против людей или легких сооружений, но вряд ли против мощных укреплений40.

Говоря о количестве греко-бактрийских войск, можно привести предположение А. М. Симонетты, основанное на сведениях Полибия о сражении на реке Арий. Во времена Евтидема I количество войск было около 22 000 человек, исходя из количества бактрийцев в 10 000 человек, так как вряд ли количество греческой пехоты превышало эту цифру, а конницы греков было около 2 000 человек41.

Юстин (XLI, 6, 4) передает сведения о войске греческого царя Деметрия в Индии в количестве 60 000 человек. Это количество воинов может быть принято при условии, если греков было менее половины42.

После смерти Александра главной ударной силой западных эллинистических армий остается, как и в классическою эпоху, пешее войско. Тактика же боя греко-бактрийских войск подразумевала широкое использование конницы, как это было во время походов Александра в Индию. Это обусловливалось наличием на границах Греко-Бактрии воинственных кочевых племен. Поэтому следовало приспосабливаться к ведению боя против номадов. В итоге возникла тактика взаимодействия тяжелой конницы катафрактов с легкой конницей, что было применено еще персидскими войсками в битве при Гавгамелах в 331 г. до н. э (Arr. Anab. Ill, 13, 3-4). Однако широкое использование катафрактов получило развитие в следующий период, период владычества юэчжей43.

Существовала также и обычная эллинистическая практика ведения боя, построение тяжеловооруженных копьеносцев-сариссофоров. Это было типичное македонское построение пеших воинов, снаряженных и обученных македонской тактике боя, отличавшейся использованием слонов в сражении.

Она выглядела так. Слоны выстаивались перед фронтом войска, и в момент соприкосновения с противником для них выделялись участки для отступления и в бой входили пешие и конные подразделения44. Некоторые ученые считают, что основная сила слонов заключалась в страхе, который они наводили на людей и лошадей. Боевые слоны прежде всего использовались против противника, который увидел их в первый раз, против коней, которые не привыкли к слонам45. Данная тактика была характерна для войск индо-греческих царей.

и далее Для просмотра ссылки Зарегистрируйтесь